الدفاع الذاتي وتحقيق السلام

لا تستطيعُ المجتمعاتُ الاستمرارَ بوجودها الذاتي، دون وجودِ الأخلاقِ الاجتماعيةِ والسياسة، والتي باتت نسيجاً قائماً بذاتِه كعواملِ وجودِها في سبيلِ تسييرِ الشؤونِ المشتركة العامة للمجتمع بالمعنى الجماعي. مِن المحال أنْ تَكُونَ الحالُ الطبيعيةُ أو الوجودُ الاعتياديُّ للمجتمعِ خالياً من الأخلاقِ أو السياسة. أما إذا لَم يَتَطَوَّرْ النسيجُ الأخلاقيُّ والسياسي الذاتي لمجتمعٍ ما، أو كان في حالةٍ قاصرةٍ أو مُحَرَّفةٍ مُشَوَّهةٍ أو مشلولة؛ فبالمقدورِ القول حينئذٍ أنّ ذاك المجتمعَ يحيا تحت وطأةِ احتلالِ واستعمارِ شتى أنواعِ الاحتكاراتِ باعتبارها رأسمالاً وسلطةً ودولة. لكنّ الاستمرارَ بالوجودِ على هذه الشاكلةِ يعني الخيانةَ تجاه كينونته الوجودية، والاغترابَ عنها، ويعني الوجودَ على شكلِ رعاعٍ قطيع أو أشياءَ أو أمتعةٍ وأملاكٍ في كنفِ حاكميةِ الاحتكارات. والمجتمعُ يَكُون في وضعٍ كهذا قد افتَقَدَ طبيعتَه الذاتية، وخَسِرَ مهاراتِه كمجتمعٍ طبيعي، أو أنها تَعَرَّضَت للضمور (التقزم). وهذا ما مفادُه أنه مُستَعمَر، بل والأنكى أنه بات موضوعَ مُلكٍ بكلِّ ما يَملكُه، تاركاً نفسَه للفسادٍ والتفسخ والاضمحلال. وقد لوحِظَ عددٌ جَمٌّ من المجتمعاتِ التي تتوافقُ وهذا التعريف، تاريخياً أم راهناً. والمجتمعاتُ التي تمَّ إفسادها أو القضاء عليها أكثر بأضعافٍ مضاعفةٍ من التي لا تزال متماسكة.

إذا ما آلَ المجتمعُ إلى حالةٍ من العجزِ عن تشكيلِ مؤسساته الأخلاقيةِ والسياسية اللازمةِ للاستمرارِ بكينونته، وعن تفعيلها وتوظيفها؛ فهذا يعني إقحامَه في مكبسِ القمعِ والاستغلال. وهذا الوضع هو “حالة حرب”. من هنا، بالإمكان تعريفَ التاريخِ على أنه “حالة حرب” المدنيات ضد المجتمع. عندما لا تَقومُ الأخلاقُ والسياسة بوظيفتهما، فهذا يعني أنه لَم يَتَبَقَّ سوى شيءٌ واحدٌ فقط باستطاعةِ المجتمعِ القيامَ به، ألا وهو الدفاع الذاتي. فحالةُ الحرب هي حالةُ غيابِ السلام. بالتالي، لا يُمكن للسلامِ أنْ يَكتَسِبَ معناه، إلا بالتأسيسِ على الدفاعِ الذاتي. والسلامُ الخاوي مِن الدفاعِ الذاتي، ربما يُعَبِّرُ عن الاستسلامِ والعبودية. أما الألعوبةُ المسماةُ بالسلامِ الخالي من الدفاع الذاتي، بل وحتى بالاستقرارِ الديمقراطيِّ والوفاق، والتي تَفرضُها الليبراليةُ في راهننا على الشعوبِ والمجتمعات؛ فلا تُعَبِّرُ سوى عن حالةِ طمسِ وإخفاءِ هيمنةِ الطبقةِ البورجوازيةِ بالقوةِ المُسَلَّحَةِ الغارقةِ فيها حتى الحَلْقِ بنحوٍ أحاديِّ الجانب. أي أنها ليست سوى تسييرٌ مُقَنَّعٌ لحالةِ الحرب. وتعريفُ السلامِ بهذه الشاكلة يَظهرُ أمامنا كمساعٍ عظمى لهيمنةِ رأسِ المالِ الأيديولوجية. أما في التاريخ، فيُعَبِّرُ عن ذاته بأشكالٍ أكثر تنوعاً واختلافاً باسمِ “المصطلحات المقدَّسة”. الأديانُ مشحونةٌ بهكذا مصطلحات. والأديان المصبوغةُ بالطابعِ المدنيِّ على وجهِ الخصوص هي هكذا.

لا يُمكن لاستتبابِ السلامِ أنْ يكتَسِبَ معناه الحقيقي، إلا في حالِ صونِ وضمانِ طابعِ الدفاعِ الذاتيِّ للمجتمعات، أي طابعِها الأخلاقيّ والسياسي. ونخصُّ بالذِّكرِ تعريفَ السلامِ الذي يتطلبُ مثيلَ الجهودِ الدؤوبةِ العظمى لميشيل فوكو، والذي لا يُمكِنُه اكتسابَ تعبيرٍ مجتمعيٍّ مقبولٍ إلا بهذا المنوال. وأيُّ تَحميلٍ آخر للمعنى عليه، لن يعني أكثرَ مِن كونِه فخاً منصوباً باسمِ كلِّ الجماعاتِ والشعوب، واستمراراً لحالةِ الحربِ بأشكالٍ مغايرةٍ مستورة. كلمةُ السلامِ مُثقَلَةٌ بالمصائدِ في كنفِ ظروفِ الحداثةِ الرأسمالية. بالتالي، فاستخدامُها محفوفٌ بالمخاطر، ما لَم تُعَرَّفْ بنحوٍ سليم. وإذا ما عَرَّفناه مرةً أخرى، فالسلامُ لا يعني زوالَ حالةِ الحرب كلياً، ولا حالةَ استتبابِ الأمنِ والاستقرار وغيابِ الحربِ في ظلِّ تَفَوُّقِ طرفٍ واحد. ثمة أطرافٌ عديدةٌ في السلام. والتَفَوُّقُ الحاسمُ لطرفٍ واحد ليس موضوعَ بحث، ويجب ألا يَكُون. ثالثاً، ينبغي إسكاتَ صوتِ السلاحِ على أساسِ رِضى المجتمع، وبموجبِ آلية مؤسساتِه الأخلاقيةِ والسياسية الذاتية. هذه الشروطُ الثلاثة هي أرضيةُ السلامِ المبدئي. ولن يُعَبِّرَ السلامُ الحقيقيُّ عن أيِّ معنى، ما لَم يستند إلى هذه الشروطِ المبدئية.

وإذا ما شَرَحنا هذه الشروطَ الثلاثةَ قليلاً؛ فأولُها لا يرتأي تجريدَ الأطرافِ المعنيةِ مِن الأسلحةِ كلياً. بل يَتَعَهَّدُ بعدمِ شنِّ الهجومِ المُسَلَّحِ على بعضها البعض، أياً كانت ذرائعُها. كما لا يندفعُ وراءَ التفوقِ المُسَلَّح. بل يَقبَلُ احترامَ حقوقِها وإمكانياتها في ضمانِ أمنِها. ثانياً؛ لا يُمكن الحديث عن التفوقِ النهائيِّ لطرفٍ ما. قد يستَتِبُّ الاستقرارُ والسكونُ تحت ظلِّ تَفَوُّقِ الأسلحة، ولكن، يستحيل نعتَ هذا الوضعِ بالسلام. بل لا يَدخُلُ السلامُ جدولَ الأعمالِ إلا في حالِ قَبُولِ الأطرافِ إيقافَ الحربِ بشكلٍ متبادَل، دون تحقيقِ التفوق (بالسلاح)؛ أياً كان الطرفُ المعنيّ (مُحِقاً أم مُجحِفاً). ثالثاً؛ تَعتَرِفُ الأطرافُ المعنيةُ لدى حلِّ القضايا باحترامِها للآليةِ المؤسساتيةِ الأخلاقيةِ (الوجدانية) والسياسيةِ للمجتمعات (أياً كان وضع الطرَفين، مجتمعاً أم سلطة). وضمن هذا الإطارِ يُعَرَّفُ الشرطُ المسمى بـ”الحلِّ السياسي”. إذ يستحيلُ تقييمَ أيّةِ هدنةٍ على أنها سلام، ما لَم تَحتَوِ هذا الحلَّ السياسيَّ والأخلاقي.

تَدخُل السياسةُ الديمقراطيةُ الأجندةَ في ظلِّ شروطِ السلامِ المبدئيةِ تلك، مكتَسِبَةً أهميةً لا استغناءَ عنها. فلدى عملِ مؤسساتِ المجتمعِ الأخلاقية والسياسية، يَكُونُ السياقُ البارزُ للوسطِ – طبيعياً – هو مسارُ السياسةِ الديمقراطية. والأوساطُ الآمِلةُ باستتبابِ السلام، عليها إدراكَ أنه لا يُمكن تحقيق النجاح، إلا إذا أَدّت السياسةُ دورَها على أساسٍ أخلاقيّ. ينبغي على طرفٍ واحدٍ بأقلِّ تقدير أنْ يَكُونَ مُلتَزِماً بالسياسةِ الديمقراطيةِ في السلام. وفي حالِ العكس، فما يتحققُ لن يذهبَ أبعدَ مِن كونِه “لعبةَ سلام” باسمِ الاحتكارات. تؤدي السياسةُ الديمقراطيةُ دوراً مصيرياً في هذه الحالة. إذ ليس بالمقدورِ إنجازَ مرحلةٍ سلميةٍ ذاتِ معنى، إلا على يدِ قوى السياسةِ الديمقراطيةِ تأسيساً على الحوارِ تجاه قوى السلطةِ أو الدولة. وما يتبقى ليس سوى المُضِيُّ وراءَ وَقفٍ زمنيٍّ متبادَلٍ بين القوى المتحارِبة (الاحتكارات)، حيث هناك الإنهاكُ مِن الحربِ والمشقاتُ اللوجستيةُ والاقتصادية. وفي حالِ تلافي هذه المصاعبِ والتغلبِ عليها، تستمرُّ الحربُ إلى أنْ يتحققَ تَفَوُّقُ طرفٍ ما. مِن هنا، لا تُسمى مثلُ هذه الأشكالِ بفترةِ سلام، بل يُمكن تسميتَها بوقفِ إطلاقِ النارِ الهادفِ إلى خوضِ حروبٍ أكثرَ ضراوةً. ولكي يَكُونَ أيُّ وقفٍ لإطلاقِ النارِ سلمياً، فإن إفساحَه الطريقَ أمامَ السلام، وضمانَه بالشروطِ الثلاثةِ التي ذكرناها يتميزُ بأهميةٍ مبدئية.

ومثلما لُوحِظَ أحياناً، ثمة أوضاعٌ قد يَفُوزُ فيها الطرفُ المتمسكُ بالدفاعِ الذاتي (الطرف المُحِقّ) بِتَفَوُّقٍ نهائيّ. لكنّ الشروطَ الثلاثةَ لأجلِ السلامِ لا تتغيرُ حتى في هذه الحالة. فكما شُوهِدَ في الاشتراكيةِ المشيدةِ والعديدِ مِن حروبِ التحررِ الوطنيِّ المُحِقّةِ والعادلة، فالهرعُ وراءَ السلطةِ والدولةِ الخاصةِ بها، واستتبابُ الأمنِ والاستقرارِ في ظلِّ تلك السلطةِ والدولة، لا يُمكن أنْ يَكُونَ سلاماً. ما هو قائمٌ هذه المرة هو إحلالُ قوةٍ محلية (رأسمالية الدولة أو الشريحة المسماة بالبورجوازية القومية) مَحَلَّ قوةٍ أجنبية (احتكارية). والواقعُ السوسيولوجيُّ لن يتغير، حتى لو سُمِّيَت بالسلطةِ الاشتراكية. ذلك أنّ السلامَ مِن حيث المبدأ ليس ظاهرةً متحققةً بِتَفَوُّقِ السلطةِ والدولة. لا يُمكنُ للسلامِ أنْ يَدخُلَ الأجندة، ما لَم تَقُمْ السلطةُ والدولة، أياً كان اسمُها (البورجوازية، الاشتراكية، القومية، اللاقومية، لا فرق في ذلك)، بمشاطرةِ تفوَّقِها مع القوى الديمقراطية. وفي آخِرِ تحليل، فالسلامُ وفاقٌ مشروطٌ بين الديمقراطيةِ والدولة. تحتلُّ أقاصيصُ هذا الوفاقِ حَيِّزاً زمنياً ومكانياً شاسعاً مدى التاريخ، حيث جُرِّبَ في العديدِ من الفتراتِ والأماكن. فكان هناك المبدئيُّ والطويلُ المدى منه. وكان هناك ما نُكِثَ به حتى قَبلَ جفافِ الحِبر. لا تَعيشُ المجتمعاتُ منحصرةً في تأسيسِ قوى السلطةِ والدولة فقط. بل، ومهما ضُيِّقَ عليها الخناقُ وحوصِرَت، فهي تَعرِفُ كيف تستمرُّ بوجودِها في ظلِّ هوياتِها الأخلاقيةِ والسياسيةِ الذاتية، ما دامت لَم تُفْنَ بِقَضِّها وقَضيضِها. وربما كانت هذه الحقيقةُ هي التي لَم تُكتَبْ في التاريخ، مع أنها الحالةُ الأساسيةُ للحياة.

إنّ عدمَ النظرِ إلى المجتمعِ على أنه قصصُ الدولةِ والسلطة، بل افتراضَه طبيعةً مُعَيِّنة على النقيض من ذلك؛ قد يُساهِمُ في تكوينِ علمِ اجتماعٍ أكثرَ واقعية. لا يُمكن للسلطاتِ والدولِ واحتكاراتِ رأسِ المالِ أنْ تُزِيلَ المجتمعَ مِن الوسطِ في أيِّ وقتٍ من الأوقات، مهما كانت ضخمةَ وثرية (كمثالِ فرعون وقارون[1])، ومهما تَوَحَّشَت لدرجةِ ابتلاعِ المجتمعِ كما في راهننا (اللوياثان الجديد). ذلك أنّ المجتمعَ هو الذي يُحَدِّدها في نهايةِ المآل. والمُحَدَّدُ (المنفعل) لا يُمكنُه احتلالَ مكانِ المُحَدِّد (الفاعل) في أيِّ زمنٍ كان. فحتى قوةُ السلطةِ الأكثر لمعاناً وبريقاً في الدعايةِ الإعلامية (مثلما في يومنا)، لا تكفي لطمسِ أو حجبِ هذه الحقيقة. إنها القوى الأكثر سفالةً، والتي تَبعَثُ على الشفقة، رغمَ تَخَفِّيها بمظهرِها المارد. ومقابلَ ذلك، فلن يفتقرَ المجتمعُ البشريُّ إلى إيجادِ المعنى، بوصفِه كيانَ الطبيعةِ الخارقَ تماماً منذ نشوئه.

سوف يُشَكِّلُ نظامُ الحضارةِ الديمقراطيةِ موضوعَ الفصلِ اللاحقِ كنظامِ تفسيرِ وعَلمَنَةِ المجتمعِ وإعادةِ إنشائه في ظلِّ هذه البراديغما الرئيسية، سواءً بحالِه القائمةِ تاريخياً أو راهناً.

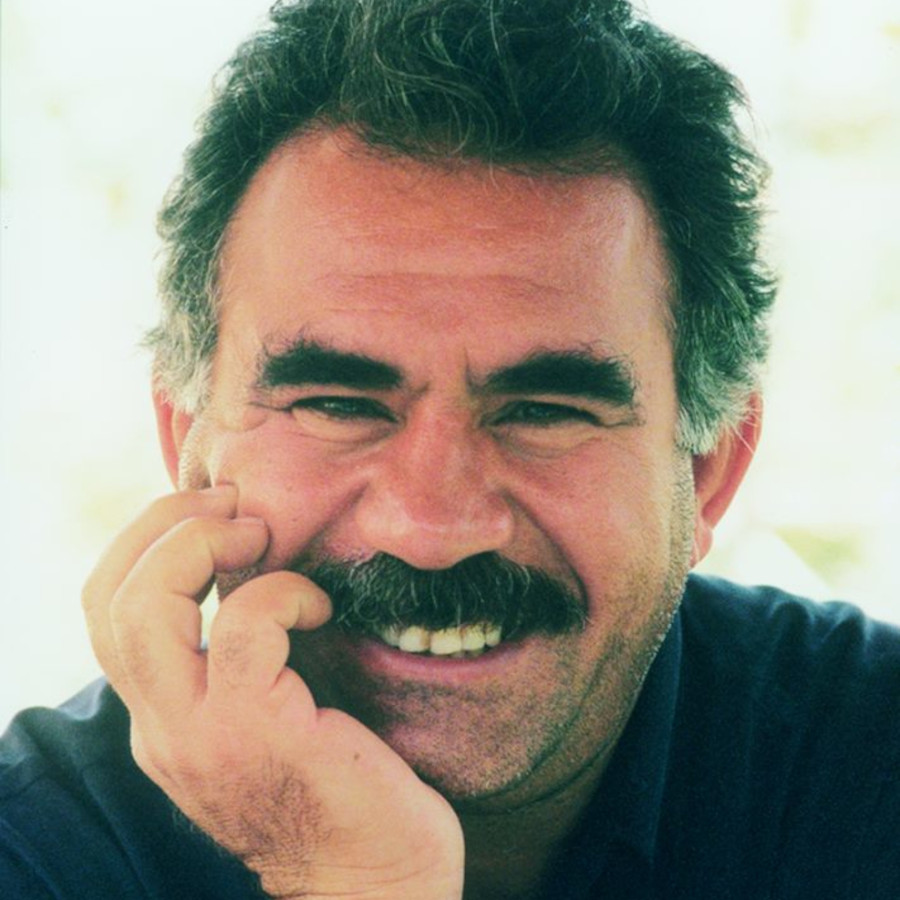

من مرافعة القائد سوسيولوجية الحرية